做茶一年又赚了一堆茶叶!做山头茶越来越看不到希望!

一年过得好快啊,春茶季,信心满满的打算干一场,茶叶收进来,有的茶叶还没卖,一年就快过完了。

每年都是,茶叶没怎么卖掉,又到年底。一年到头,好像除了一堆茶叶,啥也没赚到。

可是,茶叶这玩意,卖掉才是财富,卖不掉就只是一堆能喝的树叶,还要负担仓储费。

想了一年又一年,茶叶都积攒了30多吨了,打开仓库,闻着倒是挺香。可是,茶叶难卖,变现太难,香了个寂寞。

做货真价实的山头茶,每年都是赚一堆茶叶,外加勉强活着,年复一年,问自己:

做山头茶,造假,对不起相信自己的老客户,还会丢了现有的市场。好好做茶,越做越看不到希望。

茶客能接受的价格有限,我们冰岛坝歪单株春茶卖4000一公斤,如今这市场,不可能涨价。

卖价固定,而坝歪这类山头,原料价格本来就很高。如果只收古树鲜叶,原料价格快逼近卖价了。只能把茶农家古树跟中小树鲜叶全收了,以此来换更便宜的原料价格。

茶叶按不同级别开采,挂牌的单株做成生普,次一点的原料也做生普,中小树发熟茶。

优质古树春茶比较好卖,同行茶商拿掉一些,老客户拿掉一些,压成饼,平时零零散散也能卖掉。

做货真价实的山头茶的茶商,几乎都是现金给了茶农,有的甚至无法付清原料款,最后被茶农催债。虽然赚了一堆茶叶。可是,古树早卖完了,库存变现,谈何容易。

做茶一年又一年,仓库里的茶叶越来越多,真不是茶商想存,而是有名的山头的利益分配模式,让茶商被迫存茶。

然而,还是得硬着头皮干,做货真价实的茶,好歹有老客户支持,能混口饭吃。如果不做茶了,以何为生?

更难的是:做货真价实的山头茶+走品牌路线的人。在高昂的原料成本、厂房建设、品牌运营(人员工资)的夹缝中苦苦煎熬,大多已经负债累累,无法调头。

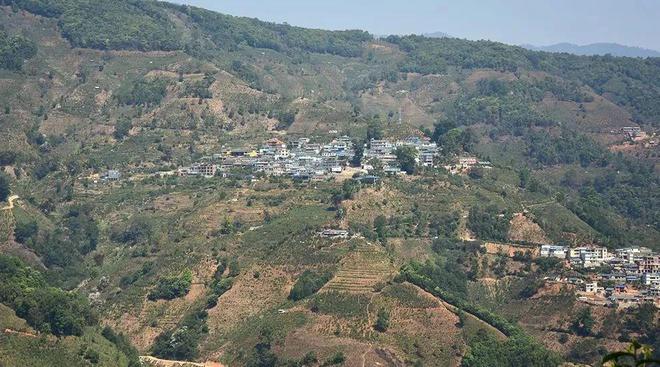

然而,住在山上、掌握古茶树原材料的是茶农。也就是说:茶商努力推山头,最后,都是为茶农做嫁衣。

一个山头火了,到处都是这个山头的包装。真正做茶的茶商,不仅要花真金白银收茶,还要千方百计证明自己的茶叶是真的。

无论茶商怎么说,茶客仍然不相信,还是想跑到源头找茶农买,茶客自己守着全程做,茶商的生意,就被抢走了。

散客到源头,跟茶商抢有限的古茶树,二者形成竞争关系,古树茶价高者得,抬高了茶价。

茶商做茶成本增加,茶农倒是开心了。茶农有了散客这一新的客户群体,觉得:自己能对接终端客户,茶商是多余的,自己应该吃掉山头茶产业链上的所有利润。

于是,就有了经典的一幕:茶农对茶商说,原料600一公斤,你卖650就好卖了嘛。

茶商无利可图,不存茶了。茶农自己的茶叶自己卖,以为凭着茶农身份,能吃掉所有利润。

然而,有点名气的山头茶的主要消费市场是省外,虽然云南茶农觉得自己寨子的茶叶已经名扬天下了,但省外只认两款普洱茶,一款冰岛,一款老班章。

一开始,凭着茶农身份卖茶,的确好卖。可是,短短两年,茶农身份也被玩烂了,茶叶根本卖不出去。

卖茶,台地茶或没名气的山头,印个冰岛的包装,玩个砍价的套路,茶叶能大卖。

然而,真正收茶的茶商,早就想去山头化了。市场太透明,山头锁死了卖价,而茶农又在利益分配中拿走了大头,包装上印山头,那微薄的利润,让做真茶的人越做越绝望。

如果有真正的好茶,跳开山头,茶商取个新的名字,就重新拿到了茶品的定价权。

然而,去山头化需要大量资金支持茶企缓慢转型。大多数真收茶的企业,在市场消费降级的生死边缘疲于奔命,没有资金,也没有精力去完成去山头化的转型。